Укус клеща – это всегда повод для беспокойства, несущий потенциальную угрозу здоровью. В России, стране с обширными лесными массивами, этот риск особенно актуален. Хорошо известно, что леса, являющиеся "лёгкими" планеты, могут быть густо населены иксодовыми клещами, среди которых около 6% являются переносчиками вируса клещевого энцефалита.

Зона повышенной опасности

Клещевой энцефалит, к сожалению, имеет долгую историю в нашей стране. Вирус был обнаружен в 1930-х годах советским ученым Львом Зильбером во время борьбы со вспышкой энцефалита на Дальнем Востоке. В конце XX – начале XXI веков в России был зафиксирован пик заболеваемости этой опасной инфекцией.

Наиболее эндемичными районами, где вирус встречается чаще всего, являются Урал и Сибирь. К ним близки Красноярский край и Кировская область. Однако, это не означает, что в других регионах России можно беспечно гулять по лесам. Большинство областей Северо-Западного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов признаны эндемичными по клещевому энцефалиту, то есть большая часть территории страны. Поэтому россиянам важно знать, как происходит заражение, какие симптомы требуют немедленного обращения к врачу, и, самое главное, как защитить себя от этой инфекции.

Клещ присосался!

Заражение происходит через укус инфицированного иксодового клеща. Вероятность заболеть невысока, даже при укусе заражённым клещом она составляет всего 2–6%. Тем не менее, в России ежегодно регистрируется около 10 тысяч случаев клещевого энцефалита, и, по мнению специалистов, реальные цифры могут быть значительно выше. По некоторым данным, заболеваемость может достигать 70 случаев на 10 тысяч населения в год, что значительно превышает официальную статистику.

Разница между официальными и предполагаемыми данными объясняется тем, что большинство случаев, к счастью, протекают бессимптомно. Лишь иногда болезнь проявляется клинически.

Клещевой энцефалит может развиваться в два этапа. После инкубационного периода (4–28 дней) появляются неспецифические симптомы, схожие с простудой: лихорадка, головная боль, тошнота, мышечная боль, слабость. Они продолжаются 1–8 дней. В 85% случаев наступает полное выздоровление, иногда даже без осознания перенесённого заболевания. Однако в 15% случаев болезнь переходит в более опасную фазу с серьёзными последствиями.

Симптомы, лечение и прогноз

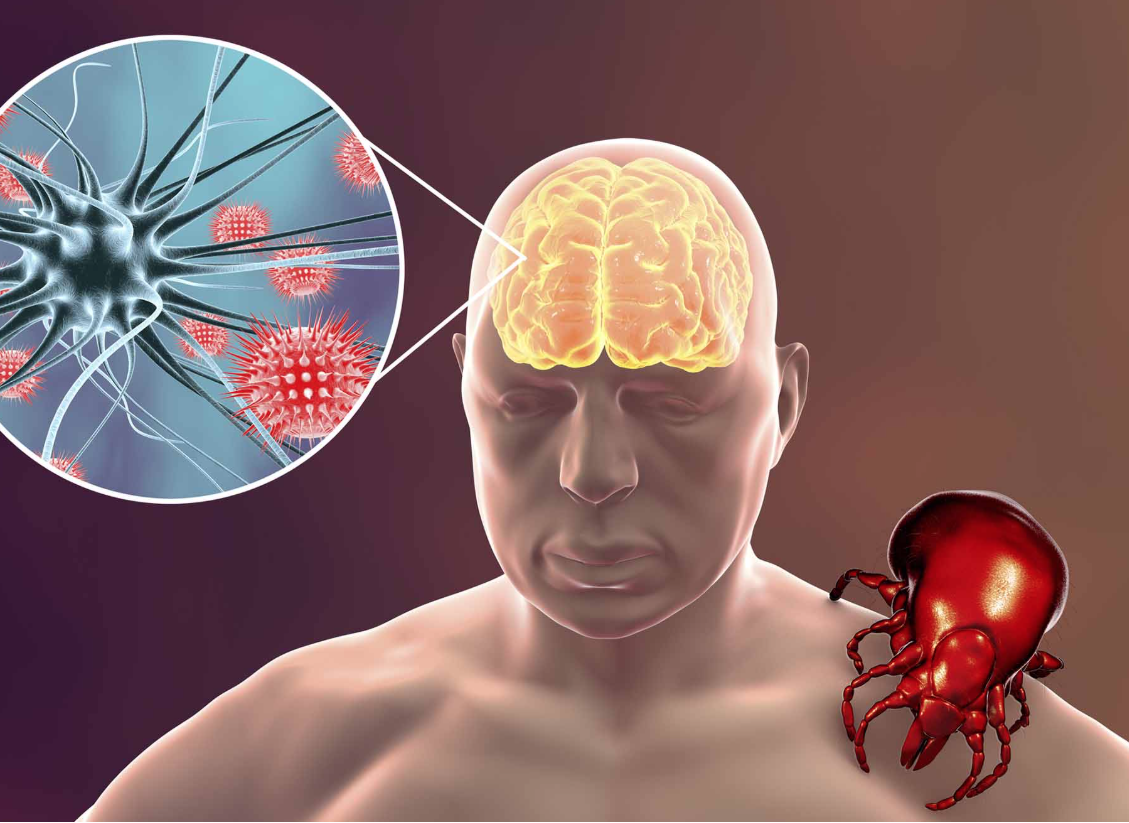

Наиболее опасное осложнение – поражение нервной системы и головного мозга. Риск тяжёлого течения выше у людей, злоупотребляющих алкоголем, испытывающих физические и эмоциональные перегрузки, неправильно питающихся. Симптомы поражения мозга: высокая температура, сильная головная боль, ригидность мышц шеи, нарастающая слабость, тошнота и рвота.

Поражение спинного мозга проявляется нарушением речи, затруднением глотания и кашля, одышкой, параличом лицевых мышц, косоглазием и парезами мышц плечевого пояса.

При появлении любых из этих признаков необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Специфического лечения от клещевого энцефалита не существует, но в стационаре проводится поддерживающая терапия для предотвращения тяжёлых последствий и ускорения выздоровления. Тем не менее, у 10-20% больных сохраняются неврологические и психиатрические осложнения, такие как эпилептические припадки, расстройства личности, парезы, контрактуры и другие тяжёлые синдромы. При этом существует эффективная профилактика, включая экстренную, после укуса клеща.

Профилактика – лучший способ!

Вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты, рекомендованным всем взрослым и детям старше года, проживающим в эндемичных районах. Вакцина вводится трижды: через 1–3 месяца после первой дозы и через 12 месяцев после второй. Иммунитет формируется через несколько недель после второй дозы. Для поддержания иммунитета необходима ревакцинация каждые три года. Эффективность этого метода достигает 87%.

Снизить риск заболевания и тяжёлого течения можно и тем, кто не вакцинировался. Для этого необходимо:

не смазывать клеща маслом;

приложить лёд и обработать клеща спиртом;

прижечь ранку йодом;

ввести иммуноглобулин не позднее трёх дней после укуса;

использовать йодантипирин (по назначению врача) для экстренной профилактики;

в течение трёх недель соблюдать щадящий режим.

Соблюдение этих мер поможет минимизировать риск развития тяжёлой формы заболевания. После трёх недель, сохранив здоровье, стоит принять важное решение – сделать прививку против клещевого энцефалита.

Автор: Анастасия Подъяпольская