Женский цикл и его фазы

С момента первой овуляции организм женщины готов к беременности, и репродуктивная система начинает работать в циклическом режиме. Это проявляется в виде ежемесячных кровянистых выделений, или менструаций, поэтому женский цикл называется менструальным (от лат. menstruus «месячный цикл»). Рассказываем, из каких фаз он состоит и что при этом происходит с организмом женщины.

Сколько длится менструальный цикл

Иногда его ещё называют «менструационный цикл», что не является медицинским термином. Интересно, что первая овуляция предшествует первой менструации (или «менархе»), а не наоборот. Просто у овуляции нет таких заметных внешних проявлений, как кровянистые выделения, и обнаружить её без специальных методов не получится.

Кровянистые выделения — это наиболее заметный признак, который легко отслеживать. Поэтому первый вопрос гинеколога на приёме всегда будет о первом дне, когда они появились, то есть о начале последней менструации.

Чаще всего менструальный цикл длится 28–30 дней, однако нормальной продолжительностью является 21–38 дней (от первого до первого дня). Она может отличаться у разных женщин, а также изменяться в течение жизни.

Регуляция менструального цикла

Репродуктивная система у женщин (как и у мужчин) управляется гормонами. Гипоталамус в головном мозге вырабатывает факторы, влияющие на гипофиз, который производит гормоны для управления яичниками. Яичник, в свою очередь, вырабатывает гормоны для управления маткой и даёт «обратную связь» гипоталамусу и гипофизу. Круг замыкается.

Чтобы было проще понять механизм, остановимся на трёх участниках женского цикла:

- матке (эндометрии);

- яичниках (фолликулах, жёлтом теле);

- гипофизе.

Эндометрий — внутренний слой матки, предназначенный для имплантации эмбриона. Каждый месяц он вырастает и отторгается в виде менструальных выделений, если беременность не случилась.

Фолликул — рабочая единица яичника, которая состоит из стенки, вырабатывающей гормоны, и ооцита (яйцеклетки).

Что происходит с гормонами во время месячных?

Во время менструации гормоны яичника эстрадиол и прогестерон находятся на минимальном уровне. Именно снижение их уровня и является причиной отторжения эндометрия и появления кровянистых выделений. Гипофиз реагирует на снижение эстрадиола увеличением выработки фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), запуская новый цикл.

Принято выделять:

- яичниковый цикл (фолликулярная фаза, овуляция, фаза жёлтого тела);

- маточный цикл (менструация, фаза пролиферации, фаза секреции).

Яичниковый циклФолликулярная фаза

Её также называют первой фазой цикла. В течение первых дней (обычно три–пять дней, но бывает и дольше) в яичнике будет затишье.

Затем несколько фолликулов начнут улавливать ФСГ и готовиться к участию в соревновании за право стать доминантным. Они будут расти и конкурировать. В итоге один фолликул продолжит рост, станет доминирующим, а остальные участники сойдут с дистанции.

В доминирующем фолликуле созревает яйцеклетка, а клетки, образующие стенку, вырабатывают большое количество эстрадиола для подготовки матки к беременности.

Фолликулярная фаза может продолжаться от 7 до 25 дней в зависимости от времени, которое потребуется для инициации и роста фолликула. То есть она может отличаться у разных женщин или от цикла к циклу.

Овуляция

Растущее количество эстрадиола также является сигналом для гипофиза, что пришло время овуляции. Он выбрасывает большое количество ЛГ — лютеинизирующего гормона («овуляторный пик ЛГ»), запуская цепочку реакций, которая закончится выходом яйцеклетки из яичника.

Наиболее часто под овуляцией понимают именно выход яйцеклетки в маточную трубу, где должна произойти встреча со сперматозоидом и оплодотворение. Однако это финал процесса овуляции.

Помимо отверстия в стенке фолликула для выхода яйцеклетки, выброс ЛГ запускает «дозревание» генетического материала яйцеклетки и переключает клетки стенки фолликула на режим жёлтого тела, благодаря чему начинается выработка прогестерона.

Прогестерон влияет на центр терморегуляции в головном мозге. Примерно через сутки после овуляции может появиться чувство жара, температура тела повышается на 0,5–0,8 °С. На этом основан метод определения наличия овуляции по графику базальной температуры. Однако он указывает на овуляцию ретроспективно, то есть примерно через день после выхода яйцеклетки. В таком случае вероятность наступления беременности будет ниже, чем при половой жизни до овуляции.

Процессы, из которых состоит овуляция, занимают порядка 36–40 часов от сигнала гипофиза — пика ЛГ. Поэтому было бы верным выделить овуляторную фазу цикла, однако в терминологии сложилась традиция первой фазой цикла называть фолликулярную фазу, а второй — фазу жёлтого тела.

Лютеиновая фаза

Это вторая фаза цикла, которую также называют фазой жёлтого тела.

Овуляторный пик ЛГ запускает процесс лютеинизации в клетках стенки фолликула, то есть превращения фолликула в жёлтое тело (от латинского corpus luteum, или «жёлтое тело», и происходит название лютеинизирующего гормона).

Яйцеклетка уже покинула фолликул и должна находится в маточной трубе. Эстрадиол продолжает вырабатываться, появляется прогестерон, который продолжит готовить эндометрий к имплантации и будет поддерживать беременность.

Большое количество ЛГ перед овуляцией создаёт задел для работы жёлтого тела примерно на семь дней. Через пять–семь дней после овуляции должна произойти имплантация эмбриона, клетки эмбриона (а именно хорион) начнут вырабатывать хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). ХГЧ поддерживает работу клеток жёлтого тела, наращивая выработку прогестерона и эстрадиола для обеспечения питания эмбриона. Таким образом развивающаяся беременность будет поддерживать сама себя.

Если имплантации эмбриона не произошло и выработка ХГЧ не началась, то активность жёлтого тела пойдёт на спад, уровни эстрадиола и прогестерона будут постепенно снижаться. Регресс жёлтого тела происходит примерно в течение недели. В этот период чаще всего наблюдаются симптомы ПМС. Снижение количества женских гормонов приводит к утомляемости, плаксивости и раздражительности.

Когда прогестерон снизится настолько, что не сможет влиять на сосуды эндометрия, начнётся его отторжение — менструация. Гипофиз отреагирует на снижение эстрадиола подъёмом ФСГ, и менструальный цикл запустится заново.

Продолжительность лютеиновой фазы является более постоянной в разных циклах и составляет 12–14 дней.

Маточный цикл

Как было сказано выше, процессы в эндометрии управляются гормонами яичника, и разделение на фазы будет похожим. Но всё-таки некоторые отличия есть.

Менструация

Менструальная фаза, или фаза десквамации (отслоения), — период, когда матка отторгает эндометрий, не пригодившийся для имплантации в прошлом цикле. Этот период соответствует минимальным значениям эстрадиола и прогестерона.

В норме кровянистые выделения продолжаются от трёх до семи дней.

Фаза пролиферации

Её также называют первой фазой маточного цикла. Под воздействием эстрадиола из растущего фолликула в эндометрии начинается деление клеток, проще говоря, набор толщины. Это первая стадия подготовки эндометрия к имплантации эмбриона.

Толщину эндометрия по УЗИ необходимо оценивать вместе с наличием и размером растущего фолликула. Если выбор и рост доминирующего фолликула по каким-либо причинам задерживается (длинные циклы или произошёл сбой), то эндометрий не должен набирать толщину.

Фаза занимает от 7 до 14 дней. В дальнейшем процесс перейдёт под управление прогестерона.

Фаза секреции

Это вторая фаза маточного цикла.

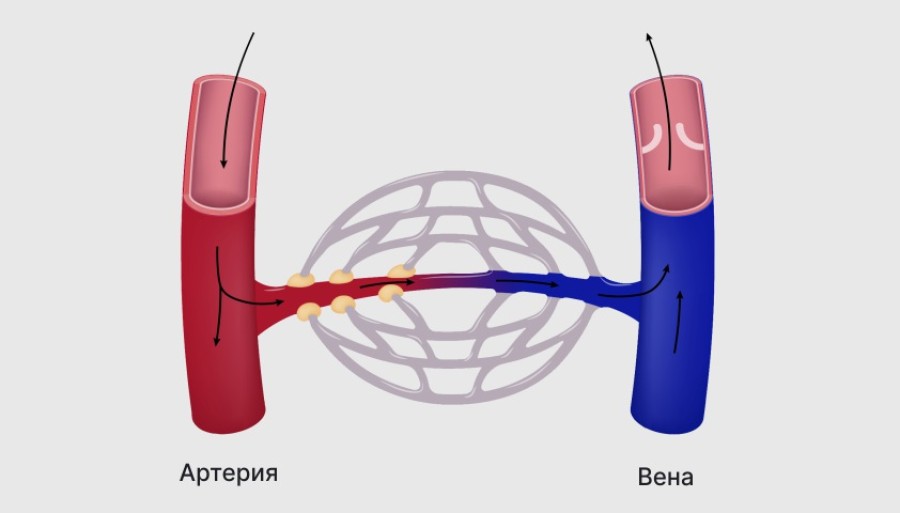

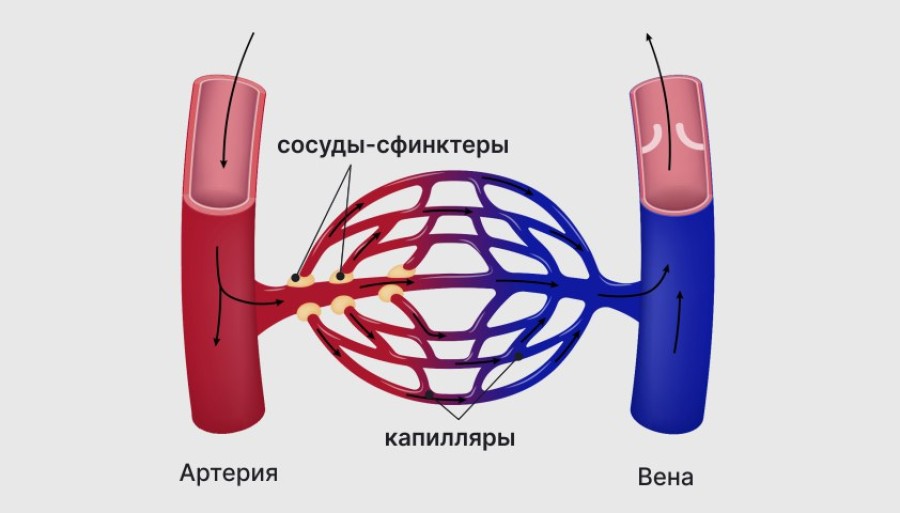

Под воздействием прогестерона в эндометрии увеличивается кровоток и начинается процесс секреции, то есть выработки питательных веществ (в основном гликогена), необходимых для развития эмбриона.

Прогестерон открывает период «окна имплантации» — время наибольшей готовности эндометрия к взаимодействию с эмбрионом. При продолжающемся воздействии прогестерона «окно имплантации» закрывается, клетки становятся более крупными и плотно расположенными, что затрудняет взаимодействие с эмбрионом.

В дальнейшем, при наступлении беременности, в эндометрии продолжится выработка питательных веществ и увеличение кровотока. При отсутствии беременности количество прогестерона пойдёт на убыль, кровоток будет снижаться, что приведет к началу менструального кровотечения. Цикл начинается заново.

«Окно имплантации» обычно приходится на пятый–седьмой день после овуляции.

Гормоны и контрацепция

Изменения в уровне гормонов гипофиза, яичниках и матке, происходящие в цикле, взаимосвязаны. Не существует «главных» и «неглавных», «важных» и «неважных» гормонов в его регуляции. Каждый выполняет свою функцию, без которой репродуктивная система работать не будет.

Однако гормоны гипофиза (ФСГ и ЛГ) имеют очень узкую специализацию и влияют практически только на яичники, в то время как гормоны яичника (эстрадиол и прогестерон) имеют влияние не только на матку, но и на весь организм: кожу, кости, сосуды, настроение, сон, аппетит и т. д.

Закономерности взаимодействия гипофиза, яичников и матки лежат в основе принципа работы гормональной контрацепции. Эти препараты при регулярном приёме поддерживают яичники (и матку соответственно) в состоянии как на второй–пятый день менструального цикла: овуляция не происходит, беременность не наступает.

Также понимание деталей событий менструального цикла важно для правильной интерпретации лабораторных показателей и УЗИ. Например, при оценке фертильности.

Автор: Алиса Левинсон, врач акушер-гинеколог