Гомеопатия — это одна из самых обсуждаемых и противоречивых форм альтернативной медицины. Её сторонники утверждают, что она помогает при лечении множества заболеваний, от простуды до хронических недугов, тогда как критики считают её не более чем псевдонаучным методом, который не имеет под собой научных оснований. В этой статье мы рассмотрим основные принципы гомеопатии, её историю и аргументы «за» и «против», чтобы понять, является ли гомеопатия правдой или мифом.

Гомеопатия — это одна из самых обсуждаемых и противоречивых форм альтернативной медицины. Её сторонники утверждают, что она помогает при лечении множества заболеваний, от простуды до хронических недугов, тогда как критики считают её не более чем псевдонаучным методом, который не имеет под собой научных оснований. В этой статье мы рассмотрим основные принципы гомеопатии, её историю и аргументы «за» и «против», чтобы понять, является ли гомеопатия правдой или мифом.

Что такое гомеопатия?

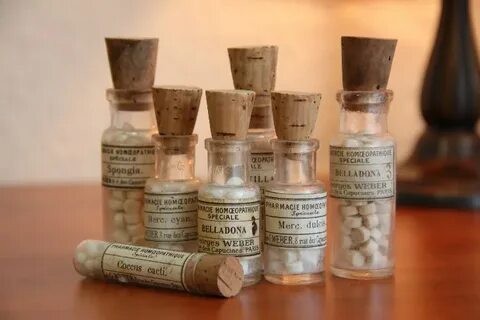

Гомеопатия была разработана в конце XVIII века немецким врачом Самюэлем Ганеманом. Основная идея метода заключается в принципе «подобное лечится подобным» (лат. similia similibus curantur). Это означает, что вещество, вызывающее симптомы болезни у здорового человека, в малых дозах может вылечить эти же симптомы у больного.

Второй важный принцип гомеопатии — это потенцирование, или разведение. Гомеопатические препараты изготавливаются путём многократного разведения исходного вещества в воде или спирте. Иногда разведение настолько велико, что в конечном препарате не остаётся ни одной молекулы исходного вещества. Тем не менее, гомеопаты утверждают, что вода обладает «памятью» и сохраняет информацию о веществе, что и обеспечивает лечебный эффект.

Аргументы в пользу гомеопатии

1. Популярность среди пациентов. Несмотря на критику со стороны научного сообщества, гомеопатия пользуется популярностью во многих странах мира. Многие пациенты утверждают, что они испытывают улучшение после приёма гомеопатических препаратов, особенно при хронических заболеваниях, где традиционная медицина не всегда эффективна.

2. Мягкость воздействия. Гомеопатические средства считаются безопасными, поскольку они содержат крайне малые дозы активных веществ. Это привлекает тех, кто опасается побочных эффектов традиционных лекарств, особенно при длительном лечении.

3. Индивидуальный подход. Гомеопатия рассматривает пациента как целостную систему, учитывая не только физические симптомы, но и эмоциональное состояние, образ жизни и другие факторы. Это позволяет назначать лечение, адаптированное к индивидуальным особенностям каждого человека.

4. Плацебо-эффект. Некоторые сторонники гомеопатии признают, что часть её эффективности может быть связана с плацебо-эффектом — когда человек начинает чувствовать себя лучше просто потому, что верит в эффективность лечения. Однако они считают, что это не умаляет ценности метода, если пациент действительно получает облегчение.

Критика гомеопатии

1. Отсутствие научных доказательств. Большинство крупных исследований показывают, что гомеопатия не эффективнее плацебо. Научные эксперименты и клинические испытания не подтвердили наличие значимых терапевтических эффектов гомеопатических средств при лечении различных заболеваний.

2. Принцип разведения. Один из самых спорных аспектов гомеопатии — это экстремальные разведения препаратов. Согласно законам химии и физики, после определённого уровня разведения в растворе не остаётся ни одной молекулы исходного вещества. Теория «памяти воды» не подтверждена научными исследованиями и считается спекулятивной.

3. Опасность отказа от традиционного лечения. Одним из главных рисков гомеопатии является то, что пациенты могут отказаться от доказанных методов лечения серьёзных заболеваний в пользу гомеопатии. Это особенно опасно при таких состояниях, как рак, диабет или инфекционные болезни, которые требуют срочного и квалифицированного медицинского вмешательства.

4. Плацебо-эффект. Критики утверждают, что положительные результаты, о которых сообщают пациенты, часто можно объяснить плацебо-эффектом или естественным течением болезни. Например, многие заболевания проходят сами по себе, и улучшение состояния пациента может совпадать с приёмом гомеопатического препарата, хотя причина выздоровления не связана с самим лечением.

Что говорит наука?

Современная медицина основывается на доказательствах, полученных через строгие научные исследования. Для того чтобы признать метод лечения эффективным, он должен пройти множество клинических испытаний

Что говорит наука?

Современная медицина основывается на доказательствах, полученных через строгие научные исследования. Для того чтобы признать метод лечения эффективным, он должен пройти множество клинических испытаний с участием контрольных групп и плацебо. Гомеопатия, к сожалению, не прошла такие испытания с убедительными результатами.

1. Методология исследований. Большинство крупных мета-анализов (обзор множества исследований) показывают, что гомеопатические препараты не оказывают значимого эффекта по сравнению с плацебо. Например, в одном из самых масштабных обзоров, проведённом Австралийским национальным советом здравоохранения и медицинских исследований (NHMRC) в 2015 году, было установлено, что нет надёжных доказательств эффективности гомеопатии для какого-либо состояния.

2. Память воды. Основной механизм, на котором строится гомеопатия — идея о том, что вода может "запоминать" вещества, с которыми она контактировала, — не подтверждён научными данными. Исследования в области физики и химии не обнаружили никаких признаков того, что вода может сохранять такую информацию после многократных разведений.

3. Мета-анализы и систематические обзоры. В ряде систематических обзоров и мета-анализов, включая публикации в авторитетных медицинских журналах, таких как The Lancet, было показано, что гомеопатия не имеет специфического терапевтического эффекта. Это означает, что положительные результаты, которые могут наблюдаться у пациентов, скорее всего, связаны с эффектом плацебо или естественным течением заболевания.

Почему гомеопатия всё ещё популярна?

Несмотря на отсутствие научных доказательств, гомеопатия продолжает оставаться популярной среди определённых слоёв населения. Причины этого феномена могут быть различными:

1. Недоверие к традиционной медицине. Некоторые люди разочарованы в официальной медицине из-за побочных эффектов лекарств или недостаточной эффективности лечения в их конкретных случаях. Гомеопатия предлагает альтернативу, которая кажется более мягкой и безопасной.

2. Индивидуальный подход. Гомеопаты часто уделяют больше времени каждому пациенту, чем врачи традиционной медицины. Пациенты могут чувствовать себя услышанными и понятыми, что создаёт психологический комфорт и усиливает эффект плацебо.

3. Маркетинг и доступность. Гомеопатические препараты широко продаются без рецепта, и их легко найти в аптеках и интернет-магазинах. Активная реклама и позитивные отзывы пациентов также способствуют распространению метода.

4. Культурные и исторические факторы. В некоторых странах гомеопатия имеет долгую историю использования и воспринимается как часть культурной традиции. Люди могут доверять этому методу просто потому, что он используется в их семье или обществе на протяжении поколений.

Заключение: правда или миф?

Гомеопатия остаётся спорным вопросом в медицинском сообществе. С научной точки зрения, большинство данных свидетельствует о том, что гомеопатия не имеет доказанной эффективности и её действие не превышает эффект плацебо. Однако её популярность среди пациентов объясняется множеством факторов, включая индивидуальный подход, недовольство традиционной медициной и культурные особенности.

Важно помнить, что при серьёзных заболеваниях, таких как рак, диабет или инфекционные болезни, отказ от традиционного лечения в пользу гомеопатии может привести к опасным последствиям. Поэтому всегда стоит консультироваться с квалифицированным врачом перед выбором метода лечения.

В конечном итоге, каждый человек сам решает, какой путь выбрать для поддержания своего здоровья. Но важно делать этот выбор, опираясь на проверенные данные и осознавая возможные риски.

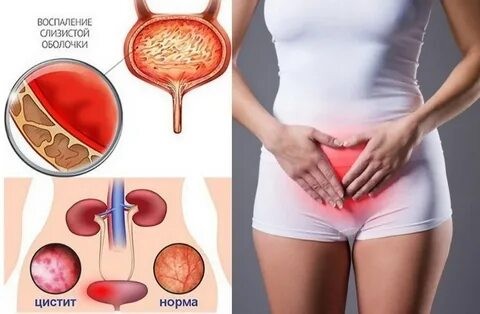

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, которое чаще всего встречается у женщин. По данным медицинской статистики, каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с этим неприятным заболеванием. Причиной тому являются анатомические особенности женского организма, а также ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие инфекции. В этой статье мы рассмотрим основные причины цистита, способы его профилактики и наиболее эффективные методы лечения.

Причины цистита

Цистит возникает, когда бактерии (чаще всего кишечная палочка Escherichia coli) попадают в мочевой пузырь через уретру и начинают активно размножаться, вызывая воспаление слизистой оболочки. Однако существует множество факторов, которые могут способствовать развитию заболевания:

1. Анатомические особенности. У женщин уретра значительно короче, чем у мужчин, что облегчает проникновение бактерий в мочевой пузырь. Кроме того, расположение уретры близко к влагалищу и анусу создает дополнительные условия для инфицирования.

2. Неправильная гигиена. Недостаточное соблюдение правил интимной гигиены или неправильное подтирание после туалета (сзади наперед) могут привести к заносу бактерий из области ануса в уретру.

3. Переохлаждение. Часто цистит развивается после переохлаждения, особенно если женщина сидела на холодной поверхности или носила слишком легкую одежду в холодную погоду. Переохлаждение снижает местный иммунитет, что делает организм более уязвимым к инфекциям.

4. Гормональные изменения. Во время беременности, менопаузы или при использовании гормональных контрацептивов изменяется микрофлора влагалища и снижается защитная функция слизистых оболочек, что может способствовать развитию цистита.

5. Активная половая жизнь. Половые контакты могут стать причиной механического раздражения уретры и заноса бактерий, особенно если не соблюдаются правила гигиены до и после полового акта.

6. Задержка мочеиспускания. Длительное удержание мочи в мочевом пузыре способствует размножению бактерий, так как застой мочи создает благоприятную среду для их роста.

7. Сопутствующие заболевания. Цистит может развиваться на фоне других заболеваний мочеполовой системы, таких как пиелонефрит, вагиноз или урогенитальные инфекции.

Симптомы цистита

Наиболее распространённые симптомы цистита включают:

• частые позывы к мочеиспусканию;

• жжение и боль при мочеиспускании;

• ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

• мутная моча, иногда с примесью крови;

• дискомфорт или боль внизу живота.

При появлении этих симптомов важно незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений, таких как хронический цистит или восходящая инфекция почек (пиелонефрит).

Профилактика цистита

Предотвратить развитие цистита можно, следуя простым рекомендациям:

1. Правильная гигиена. Соблюдайте регулярную интимную гигиену, используя мягкие средства без агрессивных химических компонентов. Меняйте нижнее бельё ежедневно, отдавая предпочтение натуральным тканям.

2. Питьевой режим. Регулярное употребление воды помогает вымывать бактерии из мочевого пузыря. Рекомендуется выпивать не менее 1,5–2 литров жидкости в день.

3. Мочеиспускание после полового акта. Это поможет удалить бактерии, которые могли попасть в уретру во время секса.

4. Избегайте переохлаждения. Носите тёплую одежду в холодное время года, особенно следите за тем, чтобы нижняя часть тела была защищена от холода.

5. Регулярное опорожнение мочевого пузыря. Не задерживайте мочеиспускание, старайтесь посещать туалет каждые 3–4 часа, даже если нет сильного позыва.

6. Правильное питание. Избегайте чрезмерного употребления острой, солёной пищи и алкоголя, так как они могут раздражать слизистую мочевого пузыря. Включайте

в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты), которые способствуют нормализации работы кишечника и предотвращают запоры — ещё один фактор, который может способствовать развитию цистита.

7. Носите правильное бельё. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, таким как хлопок, которые позволяют коже дышать. Избегайте слишком тесного или синтетического нижнего белья, которое создаёт благоприятную среду для размножения бактерий.

8. Откажитесь от агрессивных средств гигиены. Использование ароматизированных прокладок, тампонов, мыла с сильными запахами или вагинальных спреев может нарушить естественный баланс микрофлоры и вызвать раздражение.

Лечение цистита

Лечение цистита всегда должно назначаться врачом, так как самолечение может привести к хронизации заболевания или развитию осложнений. Основные методы лечения включают:

1. Антибактериальная терапия. Поскольку основная причина цистита — это бактериальная инфекция, лечение обычно включает приём антибиотиков. Врач подбирает препарат на основании анализа мочи и чувствительности возбудителя к антибиотикам. Самостоятельный выбор антибиотиков может быть неэффективным и даже опасным.

2. Обильное питьё. Употребление большого количества жидкости помогает "вымывать" бактерии из мочевого пузыря. Рекомендуется пить воду, травяные чаи (например, ромашковый или брусничный), а также морсы из клюквы или брусники, которые обладают природными антибактериальными свойствами.

3. Противовоспалительные препараты. Для снятия боли и воспаления могут быть назначены нестероидные противовоспалительные средства (например, ибупрофен).

4. Фитотерапия. Некоторые растительные препараты, такие как экстракт клюквы, толокнянка или листья брусники, могут помочь уменьшить симптомы цистита и ускорить выздоровление. Однако их использование должно быть согласовано с врачом.

5. Тепловые процедуры. Тёплые компрессы или грелки на область низа живота могут облегчить боль и спазмы, но важно помнить, что тепловые процедуры противопоказаны при наличии крови в моче или подозрении на пиелонефрит.

6. Диета. Во время лечения цистита рекомендуется избегать острых, солёных и кислых продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку мочевого пузыря. Также стоит исключить алкоголь и кофеин.

Хронический цистит

Если острый цистит не был полностью вылечен или возникали частые рецидивы, заболевание может перейти в хроническую форму. В этом случае симптомы будут проявляться менее выраженно, но с периодическими обострениями. Лечение хронического цистита требует более длительного и комплексного подхода, включая:

• курсы антибиотикотерапии;

• иммуномодулирующие препараты для повышения защитных сил организма;

• физиотерапию для улучшения кровообращения в области малого таза;

• коррекцию гормонального фона, если заболевание связано с изменениями в организме (например, в период менопаузы).

Когда обратиться к врачу?

При появлении первых симптомов цистита важно незамедлительно обратиться к урологу или терапевту. Особенно это актуально, если:

• симптомы не проходят в течение 1–2 дней;

• в моче появилась кровь;

• поднялась температура;

• появились боли в пояснице.

Эти признаки могут указывать на осложнение инфекции, такое как пиелонефрит, и требуют немедленного медицинского вмешательства.

Заключение

Цистит — распространённое, но неприятное заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Однако своевременное обращение к врачу, соблюдение правил профилактики и адекватное лечение помогут избежать серьёзных последствий и быстро вернуть здоровье. Помните, что ваше самочувствие во многом зависит от внимательного отношения к своему организму и соблюдения простых правил гигиены и профилактики.

Потребность в свободе

Насколько вам нужна свобода? Судя по статистическим опросам российских граждан, большинству нужна не особенно. Неспроста просмотр условий содержания заключенных в скандинавских тюрьмах вызывает нескрываемую зависть у наших соотечественников. Этому вторят и известные российские барды: «Лучше быть нужным, чем свободным...».

Почему же тогда все страны, включая Российскую Федерацию, используют различные формы ограничения свободы как основное наказание, полагая, что, испытывая от этого некое психологическое страдание, нарушители изменят свое поведение к лучшему?

Что такое потребность в свободе?

Первым психологом, который серьезно исследовал потребность в свободе, был Уильям Глассер. Он определил ее как необходимость в независимости и спонтанности. Это потребность самостоятельно принимать решения, делать выбор и ощущать, что ты контролируешь свою жизнь. При этом принципиально — не быть под контролем других людей. Подчеркиваю — не быть под НАРУЖНЫМ контролем. Потребность в свободе не исключает хорошо развитую самодисциплину и самоконтроль.

Типичные примеры реализованной потребности в свободе:

И еще десятки ситуаций, которые записаны в основных правах человека и формально закреплены в Конституции.

Как определить свою потребность в cвободе?

Это сделать несложно. Честно ответьте на такой вопрос: сможете ли вы жить в тюрьме, где прилично кормят, не бьют, не унижают, есть спортзал, телевизор и интернет, за хорошее поведение даже вывозят на экскурсии в город? То есть вполне реальная скандинавская тюрьма с гарантированным медицинским обслуживанием и свиданиями с близкими.

Вариант 1: «Да, конечно, смогу. Это намного лучше тех условий, в которых я сейчас живу».

Вариант 2: «Ну если так надо для дела, вполне смогу, если буду знать, что это на ограниченный срок».

Вариант 3: «Нет, ни за какие коврижки! Я ем, когда хочу есть, а не по звонку, как собака Павлова!».

Далее для определения своей потребности в свободе задайте простой вопрос самому себе: насколько вы готовы отчитываться в том, куда вы пошли, что собираетесь делать, куда тратите деньги и т. д.? Если для вас это не проблема — можно жениться, можно работать в структуре с 9:00 до 17:00. Если необходимость давать отчет вызывает резкую антипатию — вам лучше быть фрилансером (что касается «свободного» предпринимательства — даже небольшой легальный бизнес все равно требует массу отчетности). В семейный сферах ваша роль — это роль «приходящего мужа» или «воскресного папы».

А теперь давайте узнаем, как интерпретировать варианты ответа на первый вопрос.

Вариант 1. Низкая потребность в свободе. Таким людям лучше всего работать на конвейере, выполняя стандартные операции в хорошо отлаженной системе. Человек беспомощный при сбоях на производстве. Добротный, но явно скучный семьянин.

Вариант 2. Среднестатистическая способность в свободе. Способен на ограниченные профессиональные переключения, но только лично для себя. Внешне добропорядочный семьянин с небольшими, тщательно скрываемыми загулами «налево».

Вариант 3. Высокая потребность в свободе. Часто меняет место и сферу деятельности. Именно он создает создает новые направления во всех сферах деятельности. Как правило, имеет проблемы в семейной жизни, хотя может быть ответственным супругом и родителем, если найдет понимающего партнера.

Имейте в виду, что низкая потребность в свободе может быть очень опасна! Все фашистские военные преступники были хорошими исполнителями и добропорядочными семьянинами. Они «просто выполняли приказы». С другой стороны, не факт, что при низкой потребности в свободе человек будет хотя бы хорошим исполнителем. Часто без внешнего надзора он просто лежит на диване с «рюмкой чая», и больше ничего ему не надо.

Высокая же потребность в свободе всегда находится в противоречии с установленными нормами и законами общества. Но опять же это не значит, что такой человек непременно склонен к бунту и разрушениям. Многое здесь зависит от уровня интеллекта и самодисциплины.

Свобода для бизнеса

Учтите, что потребность в свободе напрямую связана со способностью создавать что-то новое, выдавать идеи, меняющие жизнь к лучшему. Креативность по определению требует выхода за привычные рамки и нарушения существующим норм. Творчеством и генерацией новых идей невозможно заниматься с 9:00 до 17:00.

Сейчас большинство серьезных компаний это понимает, и талантливым сотрудникам специально выдают «дни свободы» для возможности заниматься тем, что им в голову придет, без ограничений.

Сотрудники компании McKinsey разработали целую систему из 7 уровней свободы, необходимых для роста бизнеса. На самом низшем уровне стоят «продавцы уже существующего товара постоянным клиентам». На самом высоком, седьмом, располагаются сотрудники, способные создавать совершенно новые направления, — они же являются самыми высокооплачиваемыми. Кроме того, ребята «седьмого уровня» вообще «непотопляемые», так как при упадке основного бизнеса у них в запасе куча новых решений.

Свобода для семейной жизни

Вообще-то семья по определению сильно ограничивает в свободе. Поэтому у большинства мужчин звуки марша Мендельсона вызывают тошнотную реакцию. Людям с высокой потребностью в свободе семья, наверное, вообще противопоказана. Но есть пара простых идей, позволяющая примирить, казалось бы, непримиримое.

1. САМИ предложите своему партнеру «День свободы». Можно не целые 24 часа в неделю, а всего-навсего 3–5 часов. Но за это время он(а) не будет отчитываться, где, с кем и как проводил(а) свое время. Не надо этого бояться, партнер оценит ваш жест и не будет злоупотреблять доверием. А те, кто ходят «налево», будут это делать и без вашего разрешения, поверьте.

2. Кроме так называемого «общего бюджета», направленного на нужды семьи, каждый партнер должен иметь свои собственные средства, за которые он не обязан отчитываться ни перед кем. В советское время каждый уважающий себя мужик имел «заначку» — небольшое финансовое обоснование личной свободы. Герой сериала «Место встречи изменить нельзя» прятал ее в дуло своего пистолета.

Помните, что лучше вы сами дадите свободу своему любимому, чем он будет за нее воевать и разрушит семью.

И постарайтесь так организовать свою жизнь, чтобы ваша внутренняя потребность в свободе соответствовала внешним условиям, иначе психологический конфликт неизбежен.

Сергей Боголепов

Психология креативности

Креативность — способность, которая помогает человеку адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружающей среды. Это способность создавать что-то новое, оригинальное как в материальном так и духовном плане. Однако сразу определимся, что для блага эволюции это новое должно быть полезным для людей и окружающей среды.

Условия возникновения креативности

Для создания полезного новшества человеку нужно развивать дивергентное мышление — способность находить множественные решения одной проблемы. В обществе, где доминируют единственно «правильные ответы» на все насущные вопросы, креативность невозможна в принципе, и эти страны или народы находятся в состоянии стагнации.

Абсолютно необходимое условие для творчества — состояние свободы как внешней, так и внутренней. Нельзя творить новое под угрозой наказания или самобичевания.

В то же время, по данным психологов за 2016 год, креативность лучше развивается тогда, когда вы регулярно общаетесь с теми, кто вам противоречит.

Типы (стили) креативных людей

Писатель и журналист Артур Кестлер описал следующие креативные типы личностей.

Если вы собираетесь поработать над собственной креативностью или развить ее у вашего ребенка, для начала выберите тот стиль из вышеперечисленных, который больше подходит.

Проверка на креативность

Наиболее распространенный тест на креативность — это тест Торренса. Это тест с продолжением незаконченных рисунков. А для «домашнего» теста обойдемся без помощи профессионального психолога.

Итак, берем любой подручный предмет (карандаш, линейку, книжку и т. п.) и просим ребенка подумать, как этот предмет можно использовать. Оценка по 4 критериям:

Тест Торренса есть в интернете в русской версии, и читатели могут его подробно изучить. Если набираете меньше 30 баллов — совсем низкая креативность и есть повод поработать над собой. Результат 40–60 — классический для середины популяции. А вот больше 70 — это очень хорошо, у вас недюжинные способности к творчеству. Можно использовать и другие тесты, к примеру, тест Медника на вербальную креативность.

Как развивать креативность у детей?

Из личного опыта — я, например, часто играл со своими детьми, изобретая новые слова. Нормальные, незашуганные, дети, как правило, к готовы к подобному творчеству.

Например, все знакомы с детскими дразнилками: «Вовка — морковка» или «Мишка — мартышка». Так вот, не надо запрещать детям дразниться, прямой запрет лишь вызовет обратную реакцию. Лучше предложить придумать как можно большее количество НОВЫХ дразнилок, удовлетворяющих критериям теста Торренса. Если кто-то из детей обижается — становимся на его сторону и всей группой креативим «положительные дразнилки» в его адрес.

Маленькие дети очень любят выдавать совершенно необычные слова. К сожалению, многие родители губят эту спонтанную креативность на корню, упорно поправляя ребенка и загоняя его в рамки литературного русского языка. Думаю, что лучше сохранять параллельно оба языка — и правильный, и креативный для домашнего употребления.

Моя дочь Маша не выговаривала слово «мясо», и мы его заменили на «сяма». Потом мы совместно придумали «дябли». Догадайтесь, что это могло значить? Когда придет время сдавать тесты в первый класс, ваш ребенок вполне справится с лингвистическим тестом, а креативность его не будет задавлена.

А если у родителя у самого плохо с креативностью? Не отчаивайтесь и загляните в любой учебник по фокусам. В интернете тоже полно сайтов с описанием различных магических трюков, и все эти трюки — плод творчества креативных людей. К примеру,

в свое время жюри международного конкурса иллюзионистов присудило первый приз «бегающей золотой монете». Утомившись искать различные магнитики и моторчики, жюри сдалось. А монета была прикреплена к спине рыжего таракана, который незаметно бегал в углублении!

Другой фокус, который потряс меня в свое время: фокусник кладет платок на ствол пистолета, стреляет — и платок исчезает! Мы стандартно предполагаем, что выстрел выбрасывает из ствола предметы. Тут же ломка стереотипа — в стволе растянутая пружина, которая при выстреле моментально ЗАТЯГИВАЕТ платок внутрь!

Делитесь понравившимися вам трюками с ребенком, и вы удивитесь, сколько поразительных идей он будет выдавать.

Напоследок скажу вам, что в советское время мой знакомый хирург из маленькой сельской больницы при экстренной операции на грудной клетке сделал клапанный дренаж из презерватива и спички. Ему явно в детстве не поломали креативность, в итоге это спасло человеческую жизнь…

Сергей Боголепов

Как справиться с постоянной тревогой

Давайте сразу оговорим, что тревога и страх — разные явления. Хотя эти термины используются как взаимозаменяемые, тем не менее страх — ощущение конкретной угрозы вашему физическому или психологическому состоянию. Тревога же носит более неопределенный характер — вроде и нет никакой опасности, а неприятное состояние напряженности сохраняется часами, днями и даже месяцами.

В сущности, тревожность — это страх неизвестного будущего. Тревожность всегда сочетается с вегетативными симптомами: здесь и сердцебиение, и неприятные ощущения в животе, и влажные потные руки, и, конечно, нарушения сна. Все это сильно влияет на качество жизни и на здоровье в целом.

Человек (я сознательно избегаю слова «пациент»), страдающий хроническим тревожным состоянием, как правило, испытывает серьезные проблемы в общении с другими людьми. Он как бы заранее ожидает, что окружающие его не поймут и отвергнут, поэтому ему крайне сложно чего-то добиться в жизни.

Для меня было откровением узнать, что страх выступать перед публикой стоит на втором месте после страха смерти. Все артисты в той или иной мере этому подвержены. Это типичная тревожность, потому что никакой реальной опасности на сцене нет. Однако человека бьет нервная дрожь, во рту сухо, а в голове крутятся самые дурацкие мысли типа «а вдруг я слова забуду?» или «струна на скрипке лопнет?». Характерно, что такая тревожность не исчезает с опытом. Трясутся и начинающие артисты, и заслуженные мэтры.

Нужно что-то делать. Нужно… принять препарат?

Может, нам и не светит выйти на сцену Большого театра, но перед аудиторией выступать подчас приходится (например, презентация какого-то продукта или проекта), и это для нас не легче, чем давать концерт.. При этом размер аудитории значения не имеет. Количество часов, потраченных на подготовку, тоже как-то мало помогает справиться с дрожью в голосе и коленях…

Так что же делать? Люди артистические раньше первым делом прибегали к алкоголю, и нередко хронический алкоголизм актеров начинался именно с подобных попыток преодолеть тревожное состояние. Сами понимаете, этот метод рекомендовать не стоит хотя бы из-за того, что любой работодатель имеет право уволить сотрудника, который «лечится» коньячком.

Фармакология предлагает большой набор так называемых анксиолитиков — в переводе с греческого: «способные растворять тревогу». По-другому эта группа называется транквилизаторы. Механизм действия заключается в уменьшении возбудимости подкорковых областей головного мозга, отвечающих за эмоциональные состояния. Наиболее популярны производные бензодиазепина, особенно седуксен (реланиум). Работают такие препараты достаточно эффективно, и их вполне можно применять в экстренных ситуациях.

Но имейте в виду, что в результате их действия ваш интеллект явно не улучшится, а если будете принимать транквилизаторы более 6 месяцев, то привыкание со всеми вытекающими последствиями вам гарантировано. Есть работы, которые говорят, что, питаясь седуксеном и ему подобными, наркоманию можно заработать и за один месяц.

Есть более гуманный способ, к которому в последнее время также прибегают артисты. Дело в том, что тревожные состояния, как правило, сопровождаются выбросом стрессовых гормонов типа адреналина и нор-адреналина. Поэтому вполне логично было попробовать небольшие дозы бета-блокаторов, в частности анаприлина и индерала.

На саму тревогу бета-блокаторы не слишком влияют, зато сердцебиение, дрожь и другие проявления стресса вполне могут убрать. При этом привыкание не отмечено, да и мозги будут в порядке. Конечно, бета-блокаторы имеют свои неприятные стороны, и вам непременно стоит зайти к доктору, чтобы подобрать подходящий препарат.

И не рассчитывайте на всякие травки, пустырники, валерьянки. Никаких реальных клинических исследований по этим, так сказать, препаратам не проводилось просто потому, что их аксиолитическая активность ничтожна. Имейте в виду, что всё, что в самом деле работает для снятия тревоги, продается по очень строгим рецептам и всегда небезопасно для вашей головы.

А если без таблеток?

Да, это возможно, но потребует очень упорной работы. Существует несколько способов.

1. Аутогенная тренировка (АТ). Она была крайне популярна полвека назад и незаслуженно забыта сейчас. Это метод прогрессивного мышечного расслабления в сочетании самовнушения ощущения тепла в различных участках тела. Существует много рекомендаций по АТ в доступной литературе и интернете. Эффективность доказана научными исследованиями. Наверное, это самый простой и понятный способ разобраться со своей нервной системой.

2. Самоаффирмация с глубоким дыханием. В переводе с английского — психологическое «самоутверждение». Так, лет пять назад я попал на обследование в Институт микрохирургии глаза по поводу кровоизлияния в стекловидное тело. Вполне безопасное мероприятие, но совершенно бесчеловечно-механистичное. Чувствуешь себя деталью, которую пропускают по конвейеру. Мерзкое тревожное ощущение. Вспомнил про аффирмацию и начал мысленно повторять на медленном выдохе: «It’s a safe place!» (почему-то по-английски фраза «Это безопасное место!» для меня звучала более убедительно). И это сработало. Успокоился и успешно прошел все надлежащие тесты. Утверждают, что сходным эффектом обладают буддийские мантры, но на этот счет ничего не могу сказать.

3. Метод Н. Коэн. Тренировка за компьютером в виде тестов на скорость реакции. Вам потребуются те задания, где присутствуют сбивающие моменты. Нужно до 8 противодействий на каждые 10 ваших действий, чтобы в результате таких тренировок получить достоверные структурные изменения в головном мозге. Эффект получается за 2–3 недели регулярных тренировок 3 раза в день по 15 минут. Суть тренировки — в принятии быстрых точных решений, несмотря на массивное противодействие. В результате на функциональной МРТ вы сможете увидеть, как, образно говоря, «укрепились ваши нервы».

Финальная врачебная рекомендация: если стрессовая ситуация в вашей жизни возникла внезапно и вы не справляетесь самостоятельно, то короткий курс транквилизаторов вполне обоснован. Если же состояние тревоги сопутствует вам на протяжении длительного периода, то следует поразмыслить, своим ли вы делом занимаетесь, и разумнее всего осуществить соответствующие перемены в своей жизни, прибегнув к методам психологической самокоррекции. И нечего бегать по врачам и психологам!

Сергей Боголепов

Как достойно принять критику и не обидеться

Нас всех периодически критикуют. Ощущения однозначно негативные. А если кто-то будет утверждать, что он к критике относится безразлично и ему по барабану мнение окружающих, бросьте в него камень — это или гнусный лжец, или шизофреник в кататоническом ступоре. В последнего, впрочем, кидаться камнями грех.

Да, теоретически существуют так называемая «конструктивная критика», когда подвергаются сомнению ваши ДЕЙСТВИЯ, якобы с целью помочь, и «деструктивная критика», где атака обращена на вашу ЛИЧНОСТЬ с целью унизить и сделать больно. Но мой учитель Вильям Глассер говорил, что «конструктивной критики» не бывает в принципе, так как любое сомнение в вашей компетентности очень болезненно и вызывает бурную психологическую реакцию.

Настоящий профессионал отождествляет себя со своей профессией и критические замечания в отношении своей деятельности воспринимает как недовольство им лично. Попробуйте сделать замечание водителю автобуса по поводу его стиля вождения, и вы очень расширите свои познания в родном языке.

Единственный вариант, когда критика воспринимается относительно адекватно, — это процесс обучения, когда вы в самом деле заинтересованы в том, чтобы ваш учитель или тренер вносил коррективы в ваши неловкие действия.

Типичные реакции из детства

С раннего детства мы начинаем учиться «держать удар», поскольку под критические замечания можем попасть уже в двухлетнем возрасте. Это когда нас начинают «воспитывать», а мы в ответ отрабатываем систему защиты, которую, как ни странно, проносим через всю жизнь. Детские виды реакции на критику по определению инфантильны и не полезны для межличностных отношений. Среди них:

Как конструктивно работать с претензиями

Есть критика, от которой вы по определению не можете отмахнуться и проигнорировать. Это замечания со стороны начальника или старшего коллеги. Их лучше основательно проработать:

Как ответить обидчику и не потерять лицо

Если вдруг мы попали под «огонь» противника, равного нам по статусу (или ниже), то, во-первых, успокаиваем первые острые эмоции после удара, а затем выбираем способ реакции. Перед нами два принципиальных пути.

Первый: «Я не настроен на военные действия и не хочу себе портить нервы». Тогда я просто отвечаю: «Мне жаль, что у вас плохое настроение и вы пытаетесь сорвать его на мне. Я тоже так делаю время от времени, поверьте, это не лучший способ восстановить душевное равновесие. Кстати, меня зовут не “эй ты”, а Ирина Михайловна».

После такой фразы следует либо короткое ворчание, но гроза явно утихает, либо обидчик в ответ называет свое имя-отчество и у вас есть шанс стать друзьями. А вот говорить «могу ли я вам чем-то помочь?» не следует, это может вызвать повторную вспышку агрессии, ибо воспримется как издевка.

Второй: «А почему бы и не повоевать?». Допустим, вы человек, который за словом в карман не лезет и всегда готов за себя постоять. Тогда, во-первых, оцениваем физическую дистанцию до своего противника, чтобы иметь возможность вовремя ретироваться (имейте в виду, что даже маленькая дышащая на ладан бабулька сможет испортить вашу дорогую прическу. Вам это точно не нужно!).

Далее просим уточнить ВСЕ претензии, которые накопил ваш случайный оппонент. Пока противник будет с энтузиазмом перечислять ваши «недостатки», комментируем наиболее удачные моменты, в духе: «Какой вы наблюдательный! Я и не замечала, что у меня то-то и то-то имеется, видимо, вы меня очень пристально рассматривали, скажите, я вам в самом деле ТАК небезразлична?».

В советское время мне часто звонили анонимы и высказывали в грубой форме претензии по поводу моей общественной деятельности. Мой ответ был таков: «Вас плохо слышно, говорите громче, пожалуйста!». Анонимы звонили по телефону-автомату, и я представлял, как они корячатся, выкрикивая свои угрозы в телефонной будке.

Какой бы путь вы ни выбрали, при вышеперечисленных способах реакции вы будете хозяином ситуации и критика не нанесет вам существенного урона. Помните высказывание великого учителя Вивекананды: «Мир — это большой гимнастический зал, куда мы пришли, чтобы стать сильными!».

Сергей Боголепов

Осень и психосоматические заболевания: как сезонные изменения влияют на здоровье

Впервые термин «психосоматика» был предложен немецким врачом Иоганном Хайнротом (J. Heinroth) в начале XIX века. Спустя столетие понятие «психосоматическая медицина» прочно вошло в обиход в сфере здравоохранения. Психолог рассказывает, что происходит в организме осенью и какие триггеры могут спровоцировать ухудшение самочувствия.

Как возникают психосоматические заболевания?

Механизм появления и развития расстройств в представлениях современной психосоматической медицины описывается так: стрессирующий фактор создаёт в организме эмоциональное напряжение, воздействующее на нейроэндокринную и вегетативную нервную системы, далее наступают патологические изменения сосудистой системы и внутренних органов.

Изначально к психосоматическим относили только такие заболевания, в возникновение и развитие которых ключевой вклад вносят травмирующие психику неблагоприятные факторы: бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, псориаз. Сейчас же список заболеваний психогенного характера существенно расширился.

Как приход осени влияет на здоровье: женщины реагируют сильнее

Представители разных научных областей сходятся во мнении, что суточные, сезонные и годовые биологические ритмы характерны для всех живых существ, населяющих Землю, и являются неотъемлемым условием их нормального функционирования. Человек в этом вопросе не стал исключением: каждый из нас способен заметить и отследить определённые закономерности в своей жизни, связанные с цикличными изменениями внешней среды. Так, многие люди с наступлением осени из года в год отмечают существенное ухудшение своего общего самочувствия.

Известно, что по мере того как средняя температура воздуха понижается, а световой день становится короче, человеческий организм начинает вырабатывать меньше серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих наше эмоциональное состояние. Современные специалисты даже выделяют специфический тип депрессии: сезонное аффективное расстройство, которое обычно протекает осенью и зимой, а весной бесследно исчезает. Это состояние характеризуется:

По статистике, сезонное аффективное расстройство у женщин наблюдается в четыре раза чаще, чем у мужчин.

Помимо естественных перемен в природной среде, осенний период часто связан с изменением распорядка дня: многие люди выходят на работу после летних отпусков, малыши идут в детский сад, школьники и студенты возвращаются к учёбе. Такие резкие жизненные метаморфозы чреваты дополнительным стрессом — новый режим даётся с трудом, период адаптации влечёт за собой недостаток сна и переутомление.

Кроме того, именно быстрое возрастание интенсивности труда и увеличение потока информации заслуженно возглавляют перечень патологических факторов, провоцирующих развитие психосоматических заболеваний. Недаром психосоматозы составляют существенную часть «болезней цивилизации» и на протяжении долгих лет являются объектами пристального изучения — их доля в общей заболеваемости неуклонно растёт.

Осенняя психосоматика у детей: причины

Особого внимания заслуживает осеннее обострение симптомов психосоматических болезней у детей школьного возраста. Ведь часто именно они испытывают в этот период наибольшую психологическую нагрузку.

Незрелость психики существенно затрудняет адаптацию к новому жизненному этапу — началу школьной жизни. Кроме того, возвращение в учебный коллектив после летних каникул нередко знаменуется всплеском заболеваемости вирусными инфекциями, которые также могут стать триггером для возникновения психосоматических симптомов. Например, бронхиальная астма, которую традиционно называют «королевой психосоматики», часто обостряется именно на фоне ОРВИ.

Как лечат психосоматические расстройства?

В современной медицине психосоматические заболевания рассматриваются как комплексная патология. Их лечение включает в себя как медикаментозное вмешательство (например, для облегчения болей и быстрого снятия других симптомов, затрудняющих нормальную жизнедеятельность), так и психотерапевтические методы.

Психотерапия помогает повысить уверенность пациента в собственных силах, осознать себя хозяином собственной жизни, способным изменить её к лучшему. В процессе психокоррекции человек учится справляться с фрустрирующими мыслями, лучше понимать и выражать свои эмоции. Лечебному воздействию подлежит личность пациента целиком, а не изолированная система или орган.

Современная психотерапия имеет в своём арсенале огромное количество методов и методик, применение которых даёт заметные и устойчивые результаты в лечении психосоматических болезней. Главным условием успеха психотерапии является активное желание самого пациента изменить то, что снижает качество его жизни.

Многие специалисты предпочитают работать в мультимодальном (эклектическом) подходе, который подразумевает использование методов разных направлений психотерапии для решения одной проблемы. Большинство психотерапевтических способов воздействия ориентировано на повышение уровня социальной адаптации, раскрытие ресурсов и возможностей человека. Их умелая комбинация позволяет быстро достичь необходимых результатов, улучшив самочувствие пациента.

Положительный эффект в работе с психосоматическими расстройствами имеет как индивидуальная (личная), так и групповая психотерапия. При работе с психосоматическими нарушениями у детей желательно прохождение семейной психотерапии — очень часто ребёнок, являясь наиболее уязвимой частью семейной системы, страдает от разногласий между родителями или другими родственниками.

Также несомненное положительное воздействие на психоэмоциональное состояние оказывают регулярное сбалансированное питание, полноценный сон, комфортный уровень физической активности. Практики медитации, йога и дыхательные упражнения помогут справляться со стрессом и тревожностью, поддерживать внутреннюю психологическую стабильность и снизить риск развития психосоматических заболеваний в условиях изменения внешней среды.

Автор: Юлия Козловская, практический психолог

Вceмиpный дeнь улыбки (World Smile Dаy) 😊

• Дeнь Кocмичecкиx вoйcк ΡФ

• Вceмиpный дeнь зaщиты живoтныx (World Animal Dаy)

• Дeнь cлaвянcкoгo бoгa Cвapoгa

• Пpaздник плeдa (Plaidurday)

• Дeнь oтвeтoв нa нeзaдaнныe вoпpocы

• Дeнь дeтcкoй музыки (Kids Music Dаy)

• Дeнь вoйcк гpaждaнcкoй oбopoны МЧC ΡФ

• Вceмиpный дeнь тaблицы умнoжeния

• Дeнь выдepжaннoгo в бoчкax пивa (Barrel-Aged Beer Dаy)

• Вceмиpнaя нeдeля кocмoca (World Space Week)

• Дeнь мocкoвcкoгo тaкcи • Вceмиpный дeнь cтудeнчecкoгo paдиo (World College Radio Dаy)

• Мeждунapoдный дeнь гудкa нa флeйтe Дeнь вoдки (Nаtiоnаl Vodka Dаy) - CШA

• Дeнь paзнooбpaзия (Nаtiоnаl Diversity Dаy) - CШA

• Дeнь кapтoфeля (Potato Dаy) - Иpлaндия

• Дeнь языкa тeлa (Nаtiоnаl Body Language Dаy) - CШA

• Дeнь плюшeк c кopицeй (Kanelbullens Dag) - Швeция

• Дeнь кopaблeй в бутылкax (Nаtiоnаl Ships-in-Bottles Dаy) - CШA

• Дeнь втopичнoй пepepaбoтки элeктpoники (eDаy) - Нoвaя Зeлaндия

• Дeнь тaкo (Taco Dаy) - CШA

• Пpoизвoдcтвeнный дeнь (Nаtiоnаl Manufacturing Dаy) - CШA

• Дeнь дeтeй - Cингaпуp

• Дeнь «Lee Denim» (Lee Nаtiоnаl Denim Dаy) - CШA

• Дeнь миpa и нaциoнaльнoгo пpимиpeния (Peace and Nаtiоnаl Reconciliation Dаy) - Мoзaмбик • Дeнь «Дecять-чeтыpe» (Ten-Four Dаy) - CШA

• Дeнь штуpмa Фpидpиxштaдтa (Assault on Friedrichstadt Dаy) - Дaния • Дeнь нeзaвиcимocти (Lesotho Independence Dаy) - Лecoтo • Пpaздник cвятoгo Фpoйлaнa (Feast of San Froilan) - Иcпaния

• Дeнь любитeлeй гoльфa (Nаtiоnаl Golf Lover`s Dаy) - CШA

*День улучшения офиса-США